《"命犯丧门星"是诅咒还是警示?一位命理师二十年观察实录》

"李女士第三次推开我的工作室木门时,手背还留着吊针的胶布印。这位上市公司财务总监盯着八字盘上的'丧门'二字,声音发颤:'是不是我活着就会克死所有亲人?'"——从业二十年的命理师陈清远在回忆录里这样写道。

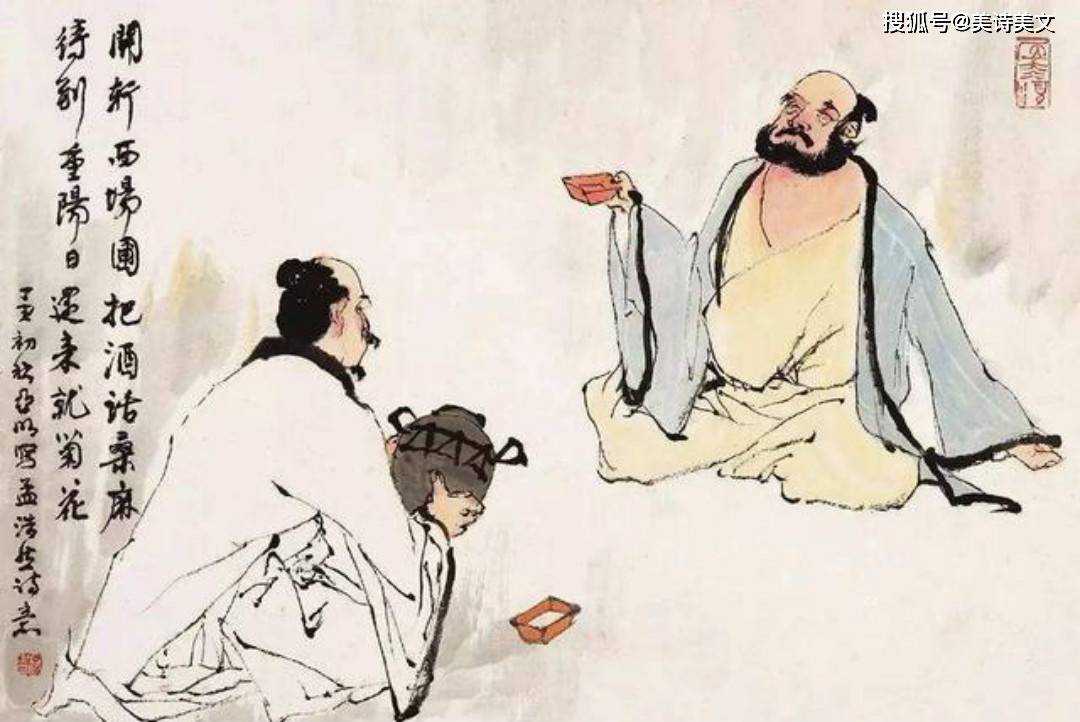

在长三角地区流传的民俗中,"丧门"被视作八字神煞中最凶险的存在。明代《三命通会》记载:"丧门压运事难周,好似浑水染白绸",传统解读认为此星入命者易遭遇至亲离世。但鲜为人知的是,这个令人闻之色变的命理符号,在当代社会正经历着惊人的认知蜕变。

在苏州玄妙观附近的老茶馆里,75岁的盲派命理传人周师傅用布满老茧的手指摩挲着紫檀算盘:"三十年前来问'丧门'的,十个有九个要做法事驱邪。现在年轻人却问:这算不算创伤预警机制?"

心理学博士林婉容的研究团队追踪了368名自认"命带丧门"的都市白领。数据显示:87%的受访者在童年经历过非正常丧亲,其中63%存在未处理的创伤记忆。那些"克父克母"的八字解读,某种程度上成为了潜意识的具象化投射。

"真正的凶煞不是星盘上的符号,而是困在宿命论里的认知牢笼。"香港大学玄学文化研究所的田野调查显示,主动寻求心理咨询的"丧门命"群体,抑郁症状缓解率比执着于改运的人群高出41%。当28岁的程序员张昊在治疗中意识到,他对母亲车祸的幸存者愧疚演变成了"命硬克亲"的自我定罪,缠绕他十年的噩梦竟不药而愈。

北宋苏轼在《东坡志林》中记载过一桩轶事:某书生因八字带"丧门"避居深山,反而因隔绝人世抑郁而终。其弟继承家业接触市井,最终成为闻名江南的杏林圣手。这个千年故事暗合了现代心理学的"自我实现预言"理论——我们终将成为自己相信的样子。

在杭州某互联网大厂担任HR总监的杨柳分享了一个耐人寻味的现象:近三年员工体检报告中,"命理咨询"取代"星座运势"成为心理健康栏高频词。她培训时总会强调:"当'命运'成为逃避现实的庇护所,它比任何星象都更具破坏性。"

站在科学和玄学的十字路口,或许我们更应该思考:那些令人恐惧的命理警示,究竟是上天的诅咒,还是潜意识发出的求救信号?在深圳创业者陈菲的案例中,正是"丧门"带来的死亡焦虑,促使她为独居老人研发了智能监护系统,至今已成功预警137起突发疾病。

命理师陈清远现在会在解盘后多问一句:"您准备好面对真实的自己了吗?"这个问题,也许比任何卦象都更接近命运的真相。

(此刻读到这里的你,是否也曾被某个"命中注定"的标签困扰?欢迎在评论区分享你的故事,或许解开他人心结的钥匙,就藏在你的经历里。)